エアコンの臭い取りを自分でする方法!原因や予防対策も解説

エアコンから酸っぱいイヤな臭いがするのは、生活臭やエアコン内部のカビなどの汚れが主な原因です。臭いを消すには、フィルター掃除をしたり、室温より2℃以上低い温度で冷房を2〜3時間運転させたり、30℃以上の暖房で1時間程度作動させたりするのが効果的です。臭いがとれない場合は、専門業者のエアコンクリーニングも検討してみましょう。

本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

- 71113

- 50

- 0

-

いいね

-

クリップ

エアコンの臭いの原因

- エアコン内部のカビやホコリ

- タバコやペットなどの生活臭

エアコンをつけた直後に、もあっとイヤな臭いがする場合は、エアコン内部に溜まったカビやホコリなどの汚れが原因の可能性があります。

また、エアコンから酸っぱい臭いがする主な原因は、タバコの煙やペットの臭い、人の汗の臭いなどの生活臭が室内に充満しているケースもあります。エアコンは室内の空気を吸い込んで、空気を冷やしたり温めたりするため、室内に生活臭が広がっていると、エアコンからもイヤな臭いがします。

エアコンの臭いを自分で取る方法

ここでは、エアコンの臭いを自分で取る方法を紹介します。簡単にできる方法なので、ぜひ試してみてください。

【1】換気しつつ室温より2℃以上低い冷房で2〜3時間運転する

「部屋の冷房を16℃に設定するとエアコンの臭いが取れる」というやり方を聞いたことがあるのではないでしょうか。このやり方の正しい方法と注意事項を紹介します。

まずは、部屋の換気を行いながら、冷房運転で室温より2℃以上低く設定して、2〜3時間程度作動させてみましょう。

換気を行いながら室温より低く設定して冷房を使うと、エアコン内部でいつもより結露が発生し、内部の汚れやカビを結露水と一緒に外に排水してくれるという仕組みです。

ただし、湿度が80%以上の日に行うとエアコン本体に霜ができ、水漏れが発生する可能性があります。エアコンの下にビニール袋を敷いて水漏れ対策を行うのがおすすめです。

※参考:家電おたすけメモ(三菱電機)

※参考:よくあるご質問:エアコン(富士通)

【2】暖房を30℃以上に設定して1時間運転する

エアコンがカビ臭い場合の応急処置として、換気しながら暖房を使う方法があります。エアコンの暖房を30℃以上に設定し、換気をしつつ1時間程度作動させる方法です。

カビは30℃以上で活動が鈍くなる(※)ことがあるため、暖房で30℃以上に設定することで、臭いを軽減できる可能性があります。

ただし、この方法は一時的に臭いを軽減させるための応急処置なので、このやり方で完全にカビを取り除くことは難しいです。

【3】エアコンのフィルターなどを掃除する

自分で臭いを取る方法として、エアコンのフィルターやフィン、シロッコファンなどをできる範囲で掃除するのもおすすめです。

エアコンのフィルターなどが汚れていても臭いがするため、こまめに掃除をして臭いがしないようにしてみましょう。

フィルターの掃除手順

- 1.エアコンの電源を抜いてフィルターを外す

- 2.フィルターの表側からホコリを掃除機で吸う

- 3.フィルターの裏側から水を当てる

- 4.汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかいブラシで擦る

- 5.タオルで水気を取って陰干しする

- 6.フィルターとコンセントを元に戻す

▼フィルターの掃除方法はこちらもチェック!

フィンの掃除手順

- 1.エアコンの電源を抜いてフィルターを外す

- 2.壁や床が汚れないようにエアコン周りを養生をする

- 3.フィンのホコリを歯ブラシなどで優しくかき出す

- 4.フィン用の洗浄スプレーをかける(※要注意)

- 5.清潔なタオルでフィンの水分を拭き取る

- 6.電源とフィルターを元に戻す

- 7.送風で1時間運転して内部を乾かす

フィンの洗浄スプレーを誤った方法で使うと、目詰まりや故障の原因になります。エアコンの取扱説明書、洗浄スプレーの注意事項をよく確認してから使用してください。

▼フィンの掃除方法はこちらをチェック!

シロッコファンの掃除手順

- 1.エアコンの電源を抜く

- 2.フロントパネル、フィルター、ルーバーを外す

- 3.フィン専用の洗浄スプレーをかけて歯ブラシで優しく擦る

- 4.送風か暖房で30分〜1時間運転して内部を乾燥させる

▼シロッコファンの掃除方法はこちらをチェック!

エアコンの臭いを自分で取るときの注意点

- 消臭スプレーなどを本体に直接吹きかけない

- カビキラーやアルコールの使用は厳禁

- 洗浄スプレーは1回で使い切る

- 洗浄スプレーは専用のものを正しく使う

エアコンの臭いを自分で取るときに、早く臭いを解消したいからと言って消臭スプレーやアルコール、カビ取り剤などを本体やフィルターなどに使用するのは厳禁です。本体が故障したり、落ちきらかった洗剤などがエアコンの風に乗って部屋に充満する恐れがあります。

また、洗浄スプレーを使用する場合には、掃除箇所に合った洗浄剤を使用し、1回で使い切るのがおすすめです。

エアコンの臭いを放置するとどうなる?

- カビができて健康被害につながる

- 電気代が必要以上にかかる

- 本体寿命が短くなる

エアコンの臭いをそのまま放置していると、エアコン内部で臭いの原因であるカビが繁殖し、エアコンの風によってカビを拡散させる可能性があります。カビが原因で喘息やアレルギー症状を引き起こす恐れもあり人体にも悪影響です。

また、臭いの元である汚れがエアコンに溜まっていると、必要以上に電力を消費して、電気代が余分にかかったり、本体の寿命が短くなる可能性もあります。

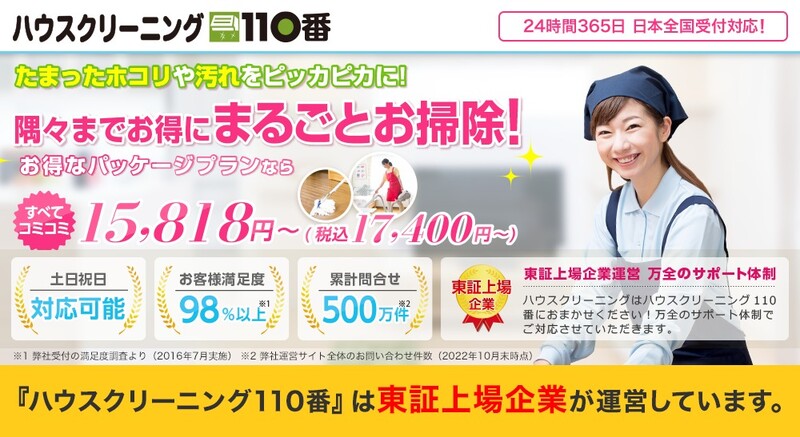

エアコンの臭いが取れないときは専門業者に相談!

※1「ハウスクリーニング110番」受付の満足度調査より(2016年7月実施)

※2「ハウスクリーニング110番」運営サイト全体のお問合わせ件数(2014年1月〜2019年1月)

エアコンの臭いが取れないときには、専門業者にエアコンクリーニングを依頼して徹底的にエアコン内部まで掃除してもらいましょう。

「ハウスクリーニング110番」では、エアコンクリーニングを15,200円(税込)〜依頼が可能です。また、エアコンと室外機のクリーニングに加えて、エアコンの抗菌コートを17,400円(税込)〜行ってくれるセットプランもあるので活用してみましょう。

問い合わせは、24時間365日電話とメールにて無料でできるので、エアコンクリーニングについて気軽に相談ができます。

エアコンの臭いを防ぐ方法

- 使用後は送風または内部クリーンで内部を乾燥させる

- フィルター掃除を2週間に1度する

- オフシーズンでも月に1度は送風運転する

- 部屋をこまめに換気する

エアコンの臭いを発生させないためにもこまめにフィルター掃除をしたり、部屋の換気を行うようにしましょう。エアコンを使わない時期でも月に1度は、送風運転で作動させておくのがおすすめ。

また、冷暖房を使用した後は、送風で1時間程度運転するか内部クリーン機能を使って内部を乾燥させるようにしましょう。送風運転や内部クリーン機能がなく、室温が32℃以下のときには、冷房で32℃に設定して1〜2時間程度作動させると送風と同様の効果が得られます。

▼エアコンのカビ防止術はこちらもチェック!

エアコンの臭いに関するQ&A

Q1. エアコンの臭いの原因は?

A. エアコン内部の汚れや室内の生活臭が原因

エアコンをつけたときに、もあっとする臭いは、内部のカビや汚れが原因です。また、酸っぱい臭いがするのは、室内のタバコの煙やペットの臭いなどの生活臭が原因の可能性があります。

Q2. エアコンの臭いを取る方法は?

A. 冷暖房を使ったり、フィルターなどを掃除する

エアコンの臭いを取るために、冷房で室温より2℃以上低く設定し、2〜3時間程度運転させたり、暖房で30℃以上に設定し1時間程度作動させる方法があります。また、フィルターやフィン、シロッコファンなどを掃除して、臭いの元であるカビやホコリを取り除くのも効果的です。

Q3. エアコンの臭いを防ぐ方法は?

A. 部屋の換気をして使用後は送風や内部クリーンを活用する

エアコンの臭いを防ぐために、部屋をこまめに換気しましょう。また、エアコンの使用後は送風や内部クリーンを活用して、エアコン内部を乾燥させるのもおすすめです。そのほかにも、フィルター掃除を2週間に1度したり、オフシーズンでも1ヶ月に1回送風を使用するようにしましょう。

Q4. エアコンの臭いを放置するとどうなる?

A. 人体に影響を与えたり、電気代が余計にかかる

エアコンの臭いの原因は、エアコン内部のカビや汚れである可能性があります。そのまま放置していると、喘息やアレルギー症状を引き起こす恐れがあります。また、電気代が余計にかかったり、本体の寿命が短くなる可能性もあるので放置するのは避けましょう

Q5. 車のエアコンの臭いをとる方法は?

A. 車用の消臭剤を活用し、臭いの強いものを食べたりするときは換気をする

車のエアコンの臭いをとるには、専用の消臭剤を活用するのが一般的です。また、空気の入口であるフロントガラスのワイパーの根元に汚れが付着してないかチェックしましょう。そして、タバコや臭いの強いものを食べるときには、窓を開けて換気しながら食べるのがおすすめです。

Q6. 賃貸の備え付けエアコンが臭うときはどうする?

A. 管理会社や大家さんに相談してクリーニングをする

賃貸に備え付けのエアコンから臭いがするときは、トラブルを避けるためにも管理会社や大家さんに相談してから、エアコンクリーニングを行いましょう。エアコンクリーニングの費用は、居住者が支払うか管理会社や大家さんが支払うか、場合によって異なります。

▼備え付けのエアコンクリーニングについてはこちらもチェック!

エアコン掃除に関連する記事もチェック

※記載している情報は、LIMIA編集部の調査結果(2023年6月)に基づいたものです。

※画像は全てイメージです。

※製品によって、お手入れのしかたは異なりますため、必ず製品の取扱説明書に従って作業を行ってください。

※お掃除の際には、ゴム手袋をつけて、しっかりと換気を行い作業をしてください。

※お手入れをする際は、必ず電源プラグを抜いてから作業を行ってください

- 71113

- 50

-

いいね

-

クリップ

あなたにおすすめ

関連キーワード

関連アイデア

-

エアコンのフィルター掃除は水洗いで簡単キレイ!やり方・頻度を解説LIMIA編集部

エアコンのフィルター掃除は水洗いで簡単キレイ!やり方・頻度を解説LIMIA編集部 -

エアコンのフィンを自分で掃除する方法!注意点も解説LIMIA編集部

エアコンのフィンを自分で掃除する方法!注意点も解説LIMIA編集部 -

エアコンのカビ取りは自分で簡単にできる!原因や予防方法もLIMIA編集部

エアコンのカビ取りは自分で簡単にできる!原因や予防方法もLIMIA編集部 -

エアコンの吹き出し口の掃除方法|黒カビの原因や予防策も紹介LIMIA編集部

エアコンの吹き出し口の掃除方法|黒カビの原因や予防策も紹介LIMIA編集部 -

掃除したのに臭い!エアコンクリーニング後の酸っぱい臭いやカビの原因は?応急処置もご紹介LIMIA編集部

掃除したのに臭い!エアコンクリーニング後の酸っぱい臭いやカビの原因は?応急処置もご紹介LIMIA編集部 -

エアコンクリーナーの人気おすすめ11選!フィルター用・フィン用・ファン用に分けて紹介LIMIA 暮らしのお役立ち情報部

エアコンクリーナーの人気おすすめ11選!フィルター用・フィン用・ファン用に分けて紹介LIMIA 暮らしのお役立ち情報部 -

業務用エアコン掃除は自分でできる?やり方・頻度や業者に依頼した場合の料金など紹介LIMIA編集部

業務用エアコン掃除は自分でできる?やり方・頻度や業者に依頼した場合の料金など紹介LIMIA編集部 -

ダニは洗濯だけで駆除できる?対策や洗濯機で繁殖させない方法もLIMIA編集部

ダニは洗濯だけで駆除できる?対策や洗濯機で繁殖させない方法もLIMIA編集部 -

エアコンで花粉症が悪化!?くしゃみの原因は室内の花粉!自分でできるおすすめの花粉対策を紹介LIMIA編集部

エアコンで花粉症が悪化!?くしゃみの原因は室内の花粉!自分でできるおすすめの花粉対策を紹介LIMIA編集部 -

部屋がカビ臭い原因は?臭いを消す方法や予防対策を紹介LIMIA編集部

部屋がカビ臭い原因は?臭いを消す方法や予防対策を紹介LIMIA編集部 -

ドラム式洗濯機の臭いが気になる原因は?解決策&メーカー別取扱説明書《マンション住まいも必見》LIMIA編集部

ドラム式洗濯機の臭いが気になる原因は?解決策&メーカー別取扱説明書《マンション住まいも必見》LIMIA編集部 -

カビの掃除方法を場所別に解説!簡単な取り方や繁殖させない対策LIMIA編集部

カビの掃除方法を場所別に解説!簡単な取り方や繁殖させない対策LIMIA編集部 -

エアコンのドライ(除湿)はカビ対策に効果ない?正しい予防策を紹介LIMIA編集部

エアコンのドライ(除湿)はカビ対策に効果ない?正しい予防策を紹介LIMIA編集部